Reportaje: Vello púbico y nudismo: la batalla de la fotografía por representar el cuerpo desnudo

1 enero 2022, 16:16 GMT

Miro cuerpos desnudos todo el tiempo en mi trabajo. La historia del arte está llena de ellos, pintados, esculpidos y fotografiados, y llenan las paredes de galerías y museos. Me paro frente a ellos, proyectados en pantallas, mientras doy una conferencia sobre el tema.

Al principio de mi carrera, posé en el otro lado del caballete del artista, como modelo, donde miraba a los artistas que me miraban. Esta doble perspectiva me ha dado una posición privilegiada, como sujeto y como supervisora del desnudo.

Los artistas contemporáneos pueden criticar las tradiciones y los ideales del desnudo, pero el cuerpo sigue siendo el terreno sobre el que se desarrollan los debates.

Los desnudos en el arte ahora pueden tomar una variedad de formas y estilos, pero un aspecto clave prevalece en las galerías de arte: es más probable que sean de mujeres y creados por hombres.

Las activistas feministas Guerilla Girls, que se definen a sí mismas como la conciencia del mundo del arte, han llevado un recuento continuo de obras expuestas por artistas femeninas (alrededor del 4%) en comparación con la cantidad de desnudos femeninos (alrededor del 76%) en el Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York desde hace más de 30 años. Las disparidades siguen siendo marcadas.Saltar Quizás también te interese y continuar leyendoQuizás también te interese

- 3 fantásticas novelas de pandemias de escritoras contemporáneas para leer en cuarentena

- Walter Scott, el hombre que se inventó Escocia

- Quiénes son las 100 Mujeres elegidas por la BBC para 2019 (y cuáles son las 10 latinoamericanas)

- Por qué los franceses rara vez dicen “te amo»

Debate

El cuerpo desnudo y su representación visual siempre han atraído la atención y generado un acalorado debate. Qué y quién debe ser visto y mostrado, por quién y dónde, forman la base de los códigos sociales y morales que dan forma al comportamiento y las creencias.

Hoy en día, la exhibición de desnudez sigue siendo polémica, particularmente en el contexto de las redes sociales.

Esto es tanto en relación con fotografías de «desnudos reales de adultos», como Facebook los describe, como en relación con representaciones «artísticas o creativas» de desnudez, que están totalmente prohibidas por Instagram y su empresa matriz.

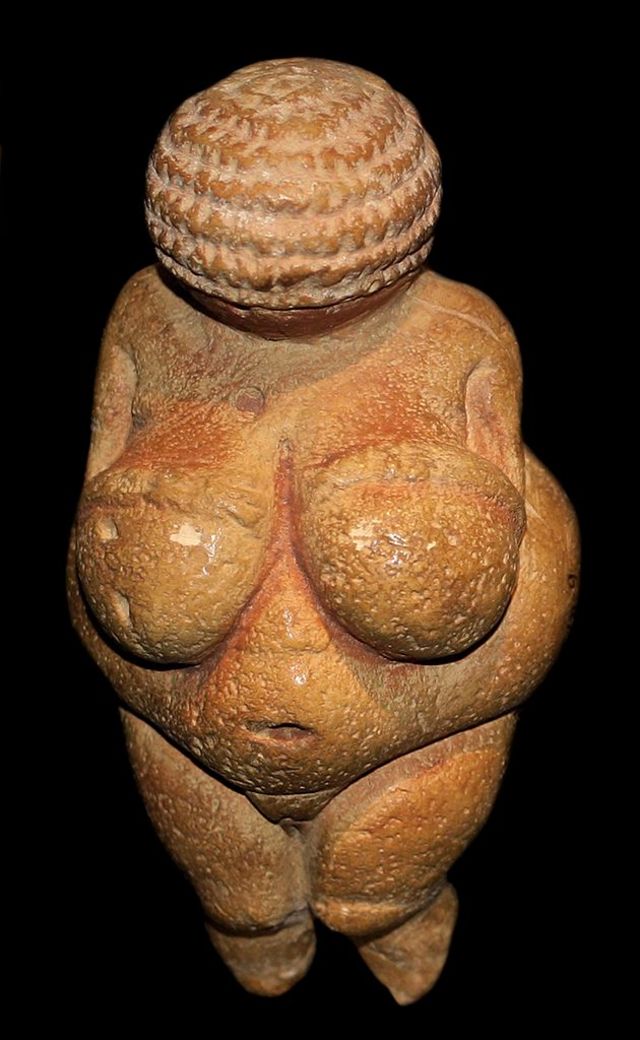

Si bien Facebook declara oficialmente que permite la desnudez en imágenes de pinturas y esculturas, ha habido casos mediáticos recientes en los que fotografías de obras de arte célebres, incluida la estatuilla de 25.000 años de antigüedad, la Venus de Willendorf, y las pinturas del siglo XVII de Peter Paul Rubens han sido eliminadas y descritas como «pornográficas».

Para circunnavegar a la censura, algunos museos incluso han abierto recientemente cuentas en OnlyFans, una controvertida plataforma de redes sociales que se asocia con mayor frecuencia con la promoción y venta de material destinado a excitar sexualmente, en lugar de ver obras de arte.

Paralelismos históricos

¿Cómo llegamos aquí?

En mi nuevo libro, «Nudismo en un clima frío», he estado examinando las actitudes anteriores hacia los cuerpos desnudos y su representación fotográfica, especialmente en relación con las restricciones legales en torno a la representación de nudistas (también conocidos como naturistas) y la representación de desnudos en fotografías producidas como arte en el Reino Unido de mediados del siglo XX. Los paralelos históricos son sorprendentes.

Facebook, por ejemplo, actualmente no permite la representación de «genitales visibles», con excepciones limitadas en el contexto del nacimiento y la salud e, incluso en estos casos, requiere edición para primeros planos de desnudos.

Hace un siglo, el «retoque» fotográfico, como se le llamaba, también era necesario para que los genitales masculinos y femeninos cumplieran los requisitos de la ley de obscenidad.

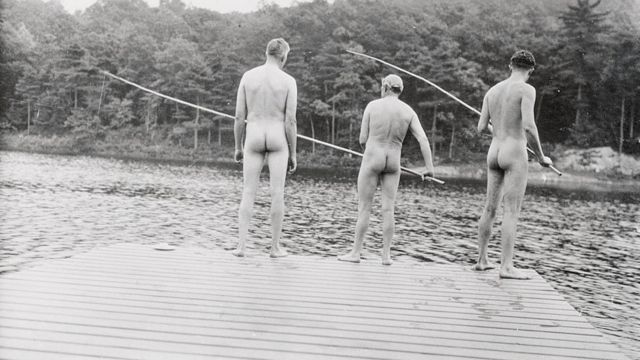

Lo que esto significaba, en la práctica, era que el movimiento nudista emergente en Reino Unido, fundado formalmente en la década de 1920 pero que alcanzó popularidad a partir de la década de 1930, solo podía representar cuerpos desnudos en sus publicaciones fotografiando miembros y modelos en poses estratégicas que ocultaban los órganos sexuales y el vello púbico.

Donde esto no era posible, necesitaban manipular negativos fotográficos para difuminar los genitales, suavizarlos visualmente o incluso pintar ropa interior.

Para un movimiento fundado en la liberación de las convenciones y la visibilidad corporal, esta era una contradicción central, y las fotografías resultantes crearon una sensación de fruto prohibido. Este era exactamente el mensaje que los nudistas deseaban evitar.

Nudismo para la salud

Los primeros nudistas insistían en que ir desnudos, al aire libre, en grupos, era bueno para la salud física y mental. También querían que se hiciera una clara distinción moral entre los cuerpos desnudos y el deseo sexual.

Argumentaban, en la década de 1930, en las páginas de su revista Sun Bathing Review, que «la fotografía honesta induciría a la honestidad mental y ayudaría a barrer la grosera idea del secreto sexual».

Las fotografías retocadas, por otro lado, eran «más propensas a crear remordimientos, hipocresía y malentendidos, y así retardar el progreso que estamos tratando de hacer hacia la libertad y la cordura».

Los cuerpos retocados eran descritos como «mutilados», pero los nudistas reconocían que la alternativa, «un mundo pictórico donde todos dan la espalda al espectador», corría el riesgo de caer en la monotonía.

Las primeras revistas nudistas en Reino Unido encontraron limitaciones sobre lo que podían representar incluso cuando no estaban de acuerdo con la evaluación de la ley de lo que era obsceno.

La Ley de Publicaciones Obscenas de 1857 se estableció para enjuiciar las obras pornográficas, pero como tanto la obscenidad como la pornografía dependían del ojo del espectador, durante más de un siglo un nuevo debate fue requerido en cada caso.

Una definición de obscenidad de 1868 se mantuvo durante gran parte del siglo XX: aquello que podría «depravar y corromper a aquellos cuyas mentes están abiertas a tales influencias inmorales y en cuyas manos puede caer una publicación de este tipo».

Dada su vaga premisa, el enjuiciamiento por obscenidad se basaba en una serie de factores, incluidas las «circunstancias de la publicación».

Alec Craig, un apasionado nudista y vociferante activista contra la censura, advirtió en la década de 1930 que «las instantáneas tomadas en un campo nudista no pueden considerarse ‘obscenas'».

Pero advirtió: «Lo que puede ser perfectamente inocuo en un conjunto de circunstancias puede ser ‘obsceno’ en otro. Para tomar un ejemplo extremo», señaló, «las fotografías de desnudos, bastante inocuas en circunstancias normales, podrían considerarse ‘obscenas’ si circulan en una escuela de convento».

Del mismo modo, fuera del cuidadoso encuadre de la revista nudista, una fotografía de desnudo tenía una variedad de significados que podrían resultar difíciles de precisar en un tribunal de justicia.

Las revistas nudistas publicaron fotografías para mostrar los ideales del movimiento, pero muchos miembros no querían ser representados por razones de respetabilidad. Pocos practicantes eran fotógrafos profesionales. Aquellos que lo eran preferían utilizar modelos.

Las imágenes emergentes del nudismo eran una mezcla de fotografías sinceras de la vida en el campo, representaciones pictóricas de cuerpos delgados jóvenes en entornos pastorales y fotografías de acción que mostraban cuerpos atléticos haciendo ejercicio.

Como los cuerpos de los hombres debían ser manipulados con una mano más dura para pasar la censura, y como el nudismo estuvo dominado al principio por los hombres (como miembros, fotógrafos, escritores, editores y lectores), las mujeres desnudas fueron su foco fotográfico central.

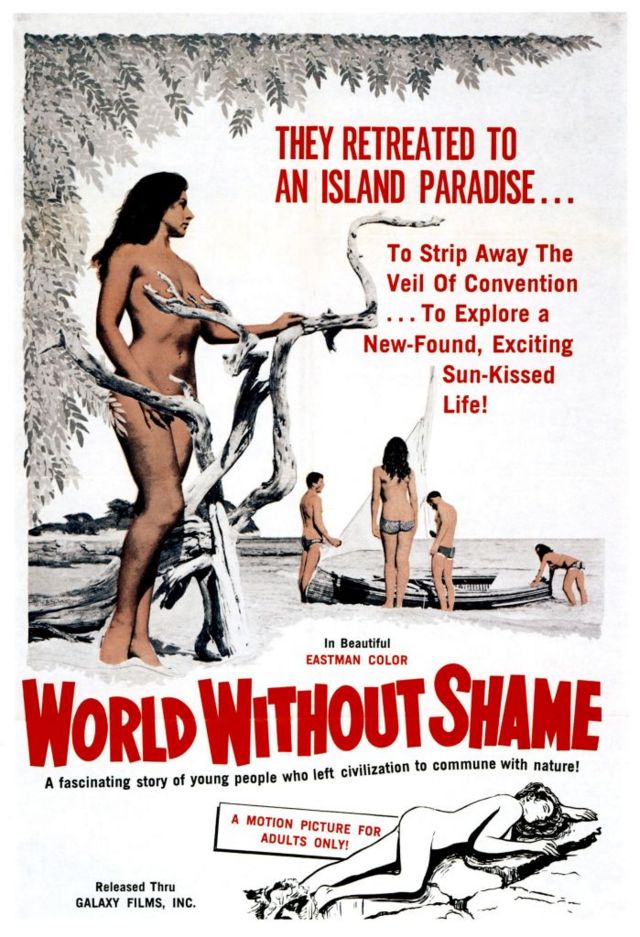

En la década de 1930, los desnudos fotográficos femeninos se podían encontrar en las paredes de las exposiciones de fotografía, así como en las páginas de libros de arte, anatomía y antropología, revistas masculinas, diarios, semanarios de fotoperiodistas y revistas mensuales naturistas.

En algunos casos, con un contenido distinto, las mismas imágenes podrían aparecer en todos estos lugares al mismo tiempo, desafiando las afirmaciones del nudismo de que sus publicaciones y fotografías eran moral y estéticamente distintas.

La fotografía del desnudo,a juicio

Este fue el caso de las fotografías de Horace Narbeth, conocido profesionalmente como «Roye», cuyas imágenes prolíficas y comercialmente adaptables se reutilizaron para una amplia gama de audiencias y argumentos.

Las fotografías de Roye, siempre de mujeres jóvenes, a menudo posadas al aire libre, articulaban simultáneamente nociones abstractas de «belleza» y «feminidad» en libros de arte e ideas sobre «libertad» y «naturaleza» en publicaciones nudistas. Proporcionaban orientación técnica en revistas de fotografía, mientras que excitaban en folletos de pin-ups.

Roye se había sentido frustrado durante mucho tiempo con las regulaciones británicas sobre obscenidad y jugó con lo que percibió como sus hipocresías en su publicación de 1942, Phyllis in Censorland.

El diseño de la portada mostraba a la bailarina de cabaret Phyllis Dixey, la llamada reina británica del striptease, desnuda sobre una alfombra de piel de tigre, pero con los senos y genitales ocultos por los lápices azules de la censura.

Su contenido se componía de fotografías de desnudos y casi desnudos, acompañadas de versos burlones. Cada poema ridiculizaba a quienes buscaban proteger la moral pública mientras disfrutaban de los placeres privilegiados de la vigilancia.

Roye reeditó su libro a mediados de la década de 1950 cuando la incautación de material impreso por motivos de obscenidad estaba en un nuevo nivel.

El gobierno conservador de 1951 supervisó el aumento de las órdenes de destrucción y extendió los castigos en un período en el que las revistas baratas estaban en auge. El deseo de contenerlas llevó a una prolongada lucha legal.

En 1954, por ejemplo, se incautaron alrededor de 167.000 libros y revistas, y las penas de prisión oscilaron entre tres y 18 meses. En su entusiasmo por defender la moral pública, los magistrados ordenaron la destrucción de eminentes obras artísticas y literarias, incluido el Decamerón del siglo XIV de Boccaccio.

En 1958, Roye dio un paso más y lanzó una serie de suscripción privada de desnudos sin retocar bajo el título Unique Editions. Reutilizando negativos anteriores, incluidos los que se incluyeron previamente como ilustraciones retocadas en revistas nudistas, los volúmenes cubiertos de ante incluían fotografías de modelos femeninas desnudas con vello púbico visible, cuidadosamente intercaladas entre páginas de pañuelos que le conferían valor artístico y una sensación de revelación.

Si bien el contenido incluía desnudos de estilo naturista en entornos rurales, que podrían ofrecer cierta protección legal, las fotografías atrajeron la atención de la policía. Se incautaron mil copias del estudio de Roye. Fue llamado a tribunales.

Ante el jurado, Roye se posicionó en la vanguardia estética. Retocar, argumentó, era un sacrificio de «integridad artística». Su abogado defensor argumentó que:

Los estándares habían cambiado desde 1868, cuando las imágenes de Venus, en la Dulwich Gallery, sorprendieron a los londinenses; y sería poco realista decir que, en 1958, una fotografía de una mujer sin ropa era algo obsceno.

Roye construyó un caso que se basó tanto en su posición caballerosa como en su condición de fotógrafo profesional. Recopiló cartas de apoyo defendiendo el beneficio público de ver fotografías de desnudos. Sus partidarios compartieron argumentos con nudistas que creían que los delitos sexuales serían eliminados y la mojigatería victoriana anulada.

En el caso de Roye, sin embargo, la necesidad pública de apertura y exhibición corporal parecía aplicarse solo a la visión de la carne de las modelos femeninas jóvenes. No obstante, fue absuelto.

El enjuiciamiento de Roye coincidió con propuestas para revisar la Ley de Publicaciones Obscenas. Tras la mofa pública por la incautación de obras culturales aclamadas, las enmiendas de 1959 eximieron del procesamiento el material con mérito literario o artístico.

El desnudo fue destacado para su mención en las discusiones parlamentarias sobre el problema de la definición.

El secretario del Interior Rab Butler señaló que los desnudos podrían usarse para conferencias sobre historia del arte «para inspirar al pintor o fotógrafo o, por otro lado, degradarlos a los fines de los productos del pornógrafo».

Aunque los parlamentarios argumentaron que era «fácil distinguir entre el Cantar de los Cantares y una colección de fotografías salaces», el problema era la evaluación del material intermedio.

Libertad de visión

No todos los fotógrafos de desnudos tuvieron tanto éxito en los tribunales.

Ethelred Jean Straker era un fotógrafo que dirigía un ajetreado estudio en el Soho londinense durante las décadas de 1950 y 1960, brindando clases para aficionados, en su mayoría hombres, en la producción de «estudios de figuras artísticas», o fotografías de desnudos con modelos, siempre mujeres.

Straker probó las leyes de obscenidad revisadas, pero a diferencia de Roye, recibió veredictos de culpabilidad.

En 1958, produjo un libro de fotografías de desnudos con pastiches de pinturas clásicas, con tratamientos de iluminación experimentales en entornos eclécticos. Representaba modelos femeninas entre sombras amenazantes, tapas de cubos de basura, celofán y verduras.

Publicado en tres idiomas, el libro de Straker obtuvo críticas positivas de luminarias artísticas, pero mostró solo una pequeña y desinfectada selección de su producción de desnudos, que se extendió a unos 10.000 ejemplos e incluyó primeros planos de senos, glúteos y genitales de mujeres.

La gama completa del trabajo de Straker se podía ver y comprar a través de su galería Femina, encima de su estudio de Soho. En los anuncios de sus servicios, Straker describió el desnudo femenino con entusiasmo como «un microcosmos de las fuerzas que actúan sobre la mente y las emociones de la persona creativa».

Afirmó que sus estudios ofrecían «no solo un sentido de percepción afectiva, sino también una fuente de evidencia anatómica intacta».

A pesar del encuadre artístico, psicológico y clínico de Straker, sus desnudos llamaron repetidamente la atención de la policía. En 1961, la policía allanó sus instalaciones e incautó casi 2.000 tarjetas publicitarias y negativos, la mayoría de los cuales se consideraron obscenos.

En 1962, en el Tribunal Superior, Straker fue una espina clavada en el costado de la acusación. Muy informado sobre la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959, Straker recordó al tribunal su obligación de «defender y autorizar las libertades de expresión del artista».

Utilizando su juicio como una tribuna, declaró que «ya no estaba en el poder de ningún magistrado utilizar una herencia relegada de ortodoxia autoritaria para establecer reglas sobre cómo un artista fotográfico debe retratar la anatomía femenina o arreglar los miembros de una mujer».

A pesar de las súplicas por el valor de su trabajo para el arte y la ciencia, Straker perdió el caso y fue multado con 150 libres (alrededor de 5.000 libras al valor actual, unos US$6.600).

Sin inmutarse, continuó vendiendo desnudos «sin retoques» por pedido por correo hasta que fue procesado nuevamente en 1965.

En ese momento, Straker era consciente de cambios más amplios en las actitudes del público hacia los cuerpos desnudos, especialmente entre la nueva generación, y se convirtió en un activista contra la censura que clamó por la «libertad de visión» junto con la libertad de expresión.

En 1967, ocupó los titulares cuando la revista estudiantil de la Universidad de Oxford, Oxymoron, publicó uno de sus desnudos femeninos sin retocar. Titulado «Adoración al Sol», el tema era un estilizado retrato de estudio de una bañista que se aplicaba loción solar bajo la sombra de un árbol.

La impresión había sido uno de los materiales incautados anteriormente en una redada policial, pero una década después se publicó con la autorización de la universidad y no fue procesada, lo que ilustra los tiempos cambiantes.

A fines de la década de 1960, la guerra por mostrar más carne estaba completa. Batalladas en gran parte por fotógrafos masculinos sobre los cuerpos de las mujeres, se habían ganado las llamadas «guerras rosadas». Los desnudos fotográficos sin retoques se publicaron abiertamente en revistas pornográficas, periódicos naturistas y libros de arte por igual.

Nuevos debates sobre el desnudo y la censura

Si esto condujo a una mayor liberación corporal, especialmente para las mujeres jóvenes que tienen más probabilidades de ser representadas, fue una cuestión planteada por las feministas en ese momento, y sigue abierta para el debate.

Incluso después de que se rompieron las barreras permisivas y se habilitara una mayor visibilidad corporal, la trayectoria de la representación del desnudo no ha sido sencilla. Las campañas de visibilidad continúan surgiendo en la actualidad con nuevas agendas en la representación del desnudo.

Free the Nipple (Libera el pezón), por ejemplo, hace afirmaciones similares en sus llamados a liberarse de la censura en las redes sociales. Al igual que las protestas anteriores contra el retoque fotográfico de los genitales, sus activistas ven la caracterización del cuerpo de las mujeres tanto como sexual y ofensiva -cuando el topless masculino se considera neutral- como ilógica.

Pero a diferencia de los anteriores activistas en contra de los retoques, ahora son en su mayoría mujeres jóvenes las que lideran, crean las filosofías, toman las fotografías y controlan el consentimiento.

¿Por qué la exhibición de desnudos sigue siendo tan tensa? El problema sigue siendo el contexto y la intención. Los naturistas han argumentado firmemente que la desnudez social puede ser no sexual, y el naturismo ha protegido ferozmente el estatus legal.

Las fotografías de cuerpos desnudos, sin embargo, naturistas o no, pueden servir para una variedad de propósitos y, como todas las fotografías, están abiertas a una amplia gama de lecturas y significados, reinterpretaciones y reutilización.

Los fotógrafos y editores pueden defender el valor de los desnudos frontales completos para comunicar salud, arte y libertad, pero incluso las fotografías producidas para la comunicación no sexual pueden servir para fines sexuales.

En las redes sociales, donde las cantidades fotográficas son enormes y en su mayoría analizadas por máquinas, es más fácil para Facebook aplicar prohibiciones generales que involucrarse con las complejidades de las imágenes de desnudos individuales.

Si bien afirma que sus políticas se han vuelto más matizadas con el tiempo, aún son incapaces de hacer frente a los límites, a veces sutiles, entre categorías. Facebook reconoce que los desnudos se pueden usar «como una forma de protesta, para crear conciencia sobre una causa o por razones educativas o médicas», y dice que hacen concesiones «cuando esa intención es clara».

Sin embargo, muchas formas de exhibición corporal, incluso en la práctica artística, no se ajustan a los marcos de Facebook, y la intención es notoriamente difícil de medir en una fotografía.

Estas fueron las distinciones técnicas y semánticas en las que los casos judiciales de fotógrafos desnudos se ganaron y perdieron históricamente, y las cuestiones de intención y uso permanecen hoy.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el nudista Michael Rutherford se dirigió a los «historiadores del futuro» en su guía de campo, titulada «Naturismo británico». Predijo que los eruditos considerarían la práctica «entre los acontecimientos significativos e importantes de este, el siglo XX».

Escribió: «Si nuestros nietos pueden decir de nosotros, a medida que crecen hasta una aceptación sana de sus propios cuerpos: ‘¿Por qué hicieron todo ese alboroto…?’ habremos cumplido con nuestra parte».

Pero un siglo después de la fundación del nudismo como movimiento social, y 50 años desde que se pudieron imprimir fotografías de desnudos no manipulados sin temor a ser procesados, la censura actual de desnudos en las redes sociales parece regresiva.

Somos los nietos de Rutherford, pero ciertamente no tenemos las actitudes «cuerdas» hacia la desnudez que él predijo.

Una familia perdida en el desierto

(GK para Notiamazonia) Jazmín murió en el desierto de Sonora, México, cuando intentaba junto a su hija Chelita y su pareja, José, llegar a Estados Unidos. Esta es su historia.

Karol E. Noroña · 7 de diciembre del 2021

Aquel 26 de agosto de 2021, José*, un adolescente de 17 años sostenía en sus brazos a Chelita, la hija de Jazmín Lema, su novia. Estaban solos, sobre la arena ardiente, las pendientes rocosas, los matorrales espinosos, los animales ponzoñosos y los tentáculos del crimen organizado que opera libremente en el desierto de Sonora, en la frontera norte de México con Estados Unidos. No tenían agua, tampoco comida.

“¿Qué le pasa a mi mamita?”, preguntaba Chelita*, una pequeña de tres años, mientras veía cómo su mamá, una joven de apenas 21 años, moría de a poco en ese arenal aparentemente vacío y rancio, donde conviven —y se esfuman— las promesas de cientos de caminantes que intentan cruzar hacia el así llamado ‘primer mundo’, donde buscan hacerse la vida que en sus países de origen les es negada.

El coyote, un traficante de migrantes, debía trasladar a los tres desde Toluca, la capital del estado de México, hasta la frontera sur de Tijuana, en el estado de Baja California, que colinda con el condado estadounidense de San Diego, en el estado de California.

Una vez en la frontera, Jazmín, José y Chelita se entregarían en el control migratorio para pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el hombre —que cobraría mil quinientos dólares una vez culminada la misión— cambió la ruta y los abandonó a su suerte a las nueve y media de la mañana del 26 de agosto, en un desierto que confunde, asusta y desorienta, bajo más de cuarenta grados centígrados a la sombra. El coyote, que se identificó como Chava, desapareció y la familia no supo más de él.

Jazmín Lema luchó por su vida durante más de seis horas —como lo hizo durante más de cuatro años, sobreviviendo a la violencia a la que su expareja, el padre de Chelita, la sometía. Aunque estaba deshidratada y tenía el rostro agrietado por las altas temperaturas (en verano pueden llegar hasta los 40 grados centígrados), con los ojos casi ciegos por los rayos solares, parecía desvanecerse.

Le dio el último sorbo de agua a su hija, una niña de sonrisa curiosa por la que decidió salir de Ecuador, expulsada por la violencia, la falta de oportunidades y el profundo anhelo de tener una familia sólida. José, aunque aún es muy joven, compartía ese deseo. En medio de la desesperación, lo intentó todo: cargarla a ella, inconsciente, y a Chelita. Gritó, buscó, caminó, corrió.

Con las pocas energías que aún guardaba, alertó a su familia:

—Por favor, ayúdenme, necesitamos agua. Jazmín no responde.

—Estoy intentando levantarla, pero ya no avanzo, familia. Ya no avanzo.

—Chelita está bien. La voy a proteger. No las voy a dejar solas. No puedo dejar aquí a Jazmín.

Era su voz, desgarrada, que llegaba a un chat grupal de Whatsapp que Jazmín Lema creó para que sus familias conocieran cada uno de sus pasos. María Solano, madre de José, me permitió escuchar aquellas notas de voz que hoy son un relato vivo de la muerte de Jazmín.

Caía la tarde. Jazmín ya no respondía. Pero recobró el aliento para pedir por la vida de su niña. “José, no abandones a Chelita. Sálvala, llévala a Queens, con mi mami”, le dijo, antes de morir deshidratada. José le juró que la cuidaría.

Cinco días antes, el 21 de agosto de 2021, Jazmín, José y Chelita salieron de Biblián, una pequeña ciudad andina de unas 24 mil personas, al sur del Ecuador, que vive aún de las remesas de sus migrantes expulsados por la máquina centrífuga de la pobreza y la falta de oportunidades. A finales del siglo XX, la mayor crisis social y financiera de la historia del Ecuador expulsó a al menos un millón de personas, que se fueron a buscar mejores días a Estados Unidos y Europa. Muchísimos salieron de lugares como Biblián, que quedaron marcados para siempre por la migración —que nunca ha cesado.

Jazmín Lema y su familia salieron desde Quito. Con las manos entrelazadas, Jazmín, la pequeña Chelita, y José entraron, emocionados, nerviosos, al aeropuerto Antonio José de Sucre. Era su primera vez en aquel edificio enorme, que engulle a sus visitantes primerizos.

Pero estaban juntos, les esperaba un nuevo hogar. Jazmín Lema, con una media cola ondulada, con dos mochilas en la espalda, animaba a su niña, que lo observaba todo: las pantallas, las maletas, los pasillos. José, alto, delgado, parecía más tranquilo, como analizando por dónde entrar, buscar, ir. Solo Chelita, con una sonrisa extendida en su rostro, volvió a ver atrás. Ese video, que dura menos de diez segundos, es la reliquia de la familia: así los vieron por última vez juntos y a Jazmín, viva.

El avión despegó a las seis de la tarde del 22 de agosto hacia México. Con él, se elevó también una promesa de vida: una familia libre de violencia, lejos de la expareja de Jazmín Lema, quien intentó apuñalarla cuando tenía cuatro meses de embarazo, en 2017. Ella anhelaba reunirse con su madre, Gladys Guallpa, migrante ecuatoriana que también cruzó un desierto para que sus hijas, Jazmín y Jéssica Lema, tuvieran un horizonte seguro.

Pero esa promesa se desvanecería en el desierto de Sonora. Quien sí cumpliría la suya fue José, quien salvó a Chelita. Sin embargo, ahora el futuro de los dos es incierto. María Solano sabía solamente que su hijo estaba en un albergue en México, pero no conocía en cuál. Seguí esta historia durante los últimos tres meses —desde la muerte de Jazmín— y logré ubicarlo: José está en el albergue Tino Tosh, conocido como Camino a Casa, del sistema de Desarrollo Integral de las Familias de Sonora, un programa estatal que funciona a escala nacional en México.

Se lo conté a María antes de que este reportaje se publicara. Sin embargo, su hijo aún está en el limbo: en enero cumplirá 18 años y podría ser deportado al Ecuador. Su madre dice que para él regresar tampoco es una opción. Teme que algo malo le ocurra si vuelve.

De la pequeña familia de tres que dejó Ecuador, solo Chelita llegó a Estados Unidos. Ahora está en un campamento para niños y niñas migrantes en el estado de Arizona, que en marzo de este año se declaró en emergencia por la llegada de migrantes en situación irregular a su territorio. Gladys Guallpa, su abuela, está luchando por su custodia. Sin embargo, el padre de la niña, quien agredía sistemáticamente a Jazmín, exige que su hija regrese al Ecuador. La decisión está en manos de una corte de Arizona.

En el desierto de Sonora, cementerio de migrantes, quedó enterrado el sueño de Jazmín Lema. Pero allí también nació una nueva promesa que dos familias buscan cumplir porque —dicen— el Estado ecuatoriano no lo hará: garantizar la vida y el bienestar de dos menores de edad que, al sobrevivir, lograron que los restos de Jazmín Lema fueran hallados y no quedaran olvidados bajo las profundidades del arenal, que esconde la muerte de miles.

En Biblián, cientos de personas intentan cruzar la frontera para buscar un horizonte seguro. Fotografía de Vanessa Terán

Jazmín regresó a Ecuador el 22 de octubre. Sus restos viajaron casi cuatro mil kilómetros para volver a Biblián, luego de un dilatado proceso de repatriación que duró casi dos meses. En un ataúd blanco —con detalles dorados en las cerraduras que rodeaban su superficie— descansaba su cuerpo. Estaba aún envuelto en plástico, ubicado en el centro de su casa, donde fue velada, cobijada por flores y el fuego de las velas que devotamente colecciona su abuela paterna, junto a las fotografías de sus padres y sus abuelos, que adornan la sala.

Semanas después conocería allí a Jéssica Lema, su hermana mayor, una médica comprometida, algo tímida pero elocuente, enternecida cuando habla de las viejas anécdotas que vivió junto a su hermana menor.

José no pudo asistir al velatorio de su novia. Pero halló la forma de verla, a través de una pantalla, en una videollamada, desde el albergue del que aún no logra salir. Una trabajadora social del centro le prestó su celular para que pudiera despedirse, aunque fuese a la distancia.

Aunque se negaba a hacerlo, José, con Chelita en brazos, dejó a Jazmín Lema, en el desierto para intentar conseguir ayuda para su novia. Vio a Jazmín Lema por última vez cuando la policía mexicana levantaba su cuerpo. Desde entonces, supo solo que su repatriación estaba tramitándose a paso lento, al igual que la de 60 ecuatorianos más que fallecieron en el exterior desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de este año, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno. El 70% murió entre México y Texas, donde se encuentra la frontera más transitada por los ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos. Pero es un subregistro, acepta Luis Vayas Valdivieso, viceministro de Movilidad Humana. Las personas que mueren solas, abandonadas, en desiertos como el de Sonora, no constan en la cifra fría —peor aún en el imaginario social.

Históricamente, Biblián ha sido un cantón migrante, que vive de las remesas de sus migrantes.

Fotografía de Vanessa Terán para GK.

Para los caminantes que optan por la migración riesgosa, la muerte es parte del cálculo. Saben que en la travesía, extinguirse en la absoluta soledad es una posibilidad. Pero no tienen otra alternativa cuando las opciones de vida en su propio país son casi nulas.

Ecuador no ha dejado de ser un país emigrante desde 1920 —aunque llegó a su primer clímax en la década de 1960, cuando Estados Unidos se convirtió en el receptor histórico de ciudadanos ecuatorianos. Ahora, es también un país de tránsito y acogida, sobre todo, de migrantes venezolanos y colombianos que escapan de la violencia en sus naciones. Pero la situación socioeconómica es tan álgida que actualmente 32 de cada 100 ecuatorianos vive en situación de pobreza, con menos de tres dólares al día, según el reporte actualizado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

No es el único problema. El Ecuador sigue siendo un país peligroso para las mujeres: aquí, una mujer es asesinada cada 44 horas. Jazmín huyó de esa violencia que en su contra ejercía su ex pareja.

“Te vas para sobrevivir” explica la investigadora María Amelia Viteri, quien ha acompañado a mujeres en situación de movilidad que también se arriesgaron para llegar a Estados Unidos y ha sido expert witness —es decir, como perito ante una corte— en casos de ecuatorianas que huyeron de la violencia, como lo hizo Jazmín Lema. Si ella se quedaba en Ecuador, “no hay sistema, ni familiar, ni legislativo que hubiese podido protegerla”, afirma Viteri.

“Intentas construir una vida en un país donde no tienes alternativas y la institucionalidad fracturada de un país que, en el caso de Jazmín, no protege a las sobrevivientes de violencia, porque hay una normalización excesiva”, reflexiona Viteri. Las instituciones del Estado que deberían garantizar la vida y seguridad de las mujeres viven entre la indolencia, la incompetencia y los esfuerzos insuficientes.

En época de crisis, la diáspora es inminente. El 2021 se convirtió en el año con más ecuatorianos no retornados, durante los últimos cinco años. Aunque las cifras oficiales no logran dimensionar el real tamaño de la situación, sirven como referencia. En 2016, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos que no regresaron fue del 3,3%. En los tres años siguientes, no varió mucho: 1,3%, en 2017, 0,3%, en 2018, 2,03%, en 2019.

En 2020, en cambio, regresaron más personas que las que salieron: un excedente del 0,3%, atribuible a la pandemia del covid-19. Para el 2021, sin embargo, el porcentaje de migrantes no retornados subió estrepitosamente al 18%: al menos 354.969 ecuatorianos dejaron el país. De ellos, 62.833 no han regresado y tampoco se conoce en dónde están.

Siempre dulce, sensible, inquieta, protectora. Jazmín Lema era la mimada de su casa. Sus padres emprendieron su viaje a Estados Unidos —también a través de coyotes— cuando ella apenas tenía dos años. Jéssica Lema, su hermana, tenía siete.

Gladys Guallpa, su madre, vio por primera vez la luz de sus ojos capulí el 7 de octubre de 1999. “Mi Jazmín era muy suavecita, una muñequita de porcelana”, recuerda su madre. “Era muy cariñosa, sobre todo, con los animales. Los amaba y, en general, era una chica tranquila. Si yo hubiese sabido lo que estaba pasando, quizá hubiese podido protegerla más”, lamenta Gladys Guallpa, en una videollamada desde Nueva York, una ciudad que la acogió y que le dio la oportunidad que no encontró en Ecuador.

Detalle del nombre de Jazmín escrito sobre la fotografía familiar. Noviembre 11, 2021. Biblián, Ecuador. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

En 2002, Gladys Guallpa decidió buscar el sueño americano para encontrar un camino para sostener económicamente a su familia. Lo había intentado en su país, pero no logró completar el bachillerato. “Intenté incluso en una librería, pero no me permitieron. Yo pinto uñas, pero solo lograba ganar 40 dólares cada semana. No me alcanzaba”, cuenta. Entonces, optó por migrar.

Antes de partir, su hija Jéssica le dijo: “Van a ser muchos años sin ti. No voy a tener una mamá en el día de las madres, no vas a estar en Navidad. Pero yo voy a cuidar de Jazmín hasta que tú regreses, solo prométeme que vas a volver”. Gladys Guallpa se fue con esa promesa en la maleta.

Jéssica Lema asumió ese rol protector y cuidó de su hermana menor, acompañada por sus abuelos, que se encargaron de su crianza en Biblián. Ella dice, entre risas, que lo que siempre quiso fue un perrito, pero, en su lugar, sus padres le “regalaron” a Jazmín.

Como en toda familia, los hermanos somos diversos: nos peleamos, nos abrazamos, nos cuestionamos, pero sabemos que, aún en la peor caída, nuestros lazos no se rompen. Nacimos para acompañarnos. Así eran Jéssica y Jazmín Lema. La primera, un poco más seria, firme, pragmática. La segunda, extrovertida, sencilla, tierna. “Ella tenía 21 años, pero era ver a una niña en el cuerpo de una mujer grande. La carita de ella era redondita, te transmitía una ternura”, recuerda su hermana Jéssica.

Jazmín fue la primera en saber que Jéssica esperaba su primera hija. Desde que nació, la cuidó. Ese era su ímpetu: proteger, abrazar. A veces Jéssica Lema piensa que su hermana fue así, conciliadora, por los vacíos que tuvo de pequeña. La ausencia que produce la migración es un efecto colateral que el progreso económico no suple.

Esa es la razón por la que aceptó recibirme a mí y a Vanessa Terán, fotógrafa de GK, en su casa. La historia de Jazmín fue un boom internacional, pero en este país no pasó de notas amarillistas que buscaban el morbo y verdades a medias. Más de una vez, decenas de periodistas acosaron a Jéssica Lema en la puerta de su casa, exigiendo una entrevista. Nuestro diálogo, dijo, es el último que ofrecerá, al menos durante un par de años.

En 2012, Gladys y su ex esposo regresaron a Ecuador, tal como habían prometido antes de irse. Pero el hogar estaba roto: había antecedentes de violencia intrafamiliar. “Mis papás se peleaban todo el tiempo y a mi hermana le afectó mucho”, cuenta Jéssica Lema, quien ahora se ha encargado de proteger la memoria de su hermana.

Fue a los 17 años cuando Jazmín conoció al papá de Chelita. Gladys Guallpa y Jéssica Lema sabían que él era un tipo con un historial de violencia. Además, era padre de un niño con el que, dicen, casi nunca era responsable.

Su madre intentó aconsejarla, pero Jazmín ya estaba inmersa en un círculo de violencia, abonado por una relación de poder donde era minimizada, maltratada y manipulada. Después de cumplir 18 años, en octubre de 2017, salió de casa para vivir con él, con la esperanza de que la situación mejoraría. No ocurrió.

Dos meses después, en diciembre, Jéssica Lema se enteró de que su hermana estaba embarazada. Cuando la familia entera lo supo, pensaron en la difícil situación económica de la pareja, y le ofrecieron un cuarto para que ella y su entonces pareja vivieran. Lo que no sabían era que en esa misma casa, donde había crecido, reído y llorado, ese hombre intentaría matarla.

Una noche, cuando ella tenía cuatro meses de embarazo, su agresor llegó borracho con un amigo. “Ella se había enojado, porque no estaba bien que esté en ese estado. Pero él fue, tomó un cuchillo de la cocina y la quiso apuñalar”, cuenta su hermana Jéssica. “Su amigo defendió a Jazmín y le cortó un poco la mano. Sin embargo, nosotros no nos enteramos de eso sino hasta meses después. Ella le había pedido a mi papá que no dijera nada”, lamenta Jéssica Lema.

El sueño de Jazmín Lema era tener una familia unida. Pero el hombre continuó agrediéndola. Semanas después, ella se enteró que él la engañaba. Ese día, decidió terminar la relación y quedarse con su padre, en casa de sus abuelos.

La vida parecía otra cuando Chelita nació un 14 de septiembre de 2018. Jazmín Lema cuidaba a su bebé y a su sobrina, Camila*, mientras su hermana Jéssica, quien en aquellos años estudiaba medicina, realizaba su internado.

Gladys Guallpa, su madre, recuerda que su hija estaba tranquila, a veces afligida por la violencia que tuvo que vivir, pero con ganas de continuar. Sin embargo, en 2020, recibió otro duro golpe: su padre, su cómplice, murió en un accidente de tránsito, en plena pandemia del coronavirus.

Entonces, decidió hacerse cargo del negocio de su papá, un popular local de venta de bloques de hormigón y cemento en Biblián. “Ella se quería aferrar a algo. Me dijo que quería mantener la memoria de su padre viva. Le dije que la apoyaría en todo y así fue. Ella también deseaba estudiar, ser profesora, porque le encantaban los niños”, dice Gladys Guallpa, quien después de firmar el divorcio, en 2016 regresó a Estados Unidos, nuevamente a través de los servicios de un coyote. Pero poco a poco ese anhelo en Jazmín se fue apagando.

Jazmín le contó que ya no estaba vendiendo bloques, que ir a la universidad ya no era posible por las complicaciones en el examen de ingreso. También le confesó que José era su nueva pareja, comprensivo, cariñoso y no violento, pero que el padre de su hija no lo aceptaba. La acosaba en su negocio. El 31 de julio de 2020, el juez Juan Carlos Álvarez, de la Unidad Multicompetente de Biblián, firmó una boleta de auxilio que obligaba al agresor a mantenerse alejado de Jazmín y su pequeña hija. No obedeció.

En julio de 2021, Jazmín llamó a su mamá y le pidió con firmeza: “Quiero que me lleves a Estados Unidos. Quiero comenzar de nuevo con José y mi nena, tengo miedo de que mi ex pareja nos haga daño”, le dijo. Gladys Guallpa no dudó en apoyarla: a través de una amiga, dio con un coyote que le cobraría mil quinientos dólares para trasladar a la pareja y a la pequeña desde Toluca hasta Tijuana.

Jazmín no lo contó todo. María Solano, madre de José, relata que ella estaba bastante nerviosa por el acecho y la intimidación que su ex pareja ejercía ya no solo contra ella, sino también contra José. No solo querían comenzar de nuevo. Era, para ellos, una cuestión de vida o muerte.

Aquella boleta de auxilio, algo arrugada, viajó en la mochila que Chelita llevó en su espalda durante el viaje. El escenario es demoledor, pero real: la muerte pudo haberla alcanzado a manos de su ex pareja o, como sucedió, en su intento de cruzar la frontera.

Detalle de un dibujo realizado por Jazmín de su pequeña, Chelita. Biblián, Ecuador. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

El desierto habla. Esconde, pero, en esa quietud rancia, habla. Grita las muertes silenciadas y de sus profundidades brotan los huesos de los olvidados, de los no-nombrados. Quien quiere llegar al desierto de Sonora, cuya extensión parte México y Estados Unidos, tiene que pasar por El Altar, el último pueblo antes del arenal.

Allí, la gente vive de los migrantes. Venden galones de agua en bidones negros, que deben usarse para que no se generen reflejos de luz y la patrulla migratoria no los vea. Abastecen de toallas sanitarias que los migrantes usan para envolver sus pies para que sus pasos no dejen huella. A las mujeres, sobre todo, les venden pastillas anticonceptivas. En el camino, pueden ser violadas por el coyote que las lleva o por miembros de las redes narcodelictivas asentadas en la zona. Es una pequeña industria para un pequeño pueblo que se alimenta de la violencia, pero no hay de otra, dicen sus habitantes.

A quienes emprenden el viaje les dicen que tienen que recorrer más de cuatro kilómetros para llegar al Sásabe, el punto fronterizo que colinda con Arizona, ya en territorio estadounidense. Les dicen, además, que el viaje durará máximo dos días, que es más fácil hacerlo por uno de los desiertos más peligrosos y calurosos del mundo.

Pero es mentira. Ni un coyote experimentado logra hacerlo. Sin embargo, las estrategias migratorias se van modificando por las políticas anti-inmigrantes, tanto de Estados Unidos como de México, que han redireccionado el flujo migratorio de las rutas tradicionales, como El Paso, Texas, o Tijuana-San Diego, hacia el desierto de Sonora. No es nuevo.

Pese a los muros, las medidas restrictivas y las políticas que vulneran la vida de los migrantes, siempre habrá modos para ingresar. Por eso, sobre todo, desde finales de la década de los noventa, el desierto de Sonora se convirtió en una nueva ruta donde aparentemente “la vigilancia no es tan dura y se cree que hay más posibilidades de cruce, se combinan rumores y experiencias de otros migrantes. Al Sásabe llegaban al menos dos mil quinientas personas por día”, explica Gloria Valdez, investigadora de movimientos migratorios del estado de Sonora y coordinadora general del seminario Niñez Migrante, una entidad que analiza y genera información sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad.

Jorge*, un migrante ecuatoriano, quien aceptó hablar conmigo con la condición de que su nombre no sea divulgado, casi muere cuando intentó cruzar el desierto de Sonora en julio de 2018. Había avanzado poco menos de un kilómetro, cuando un calambre le impidió continuar.

A Jorge, el grupo de polleros —así llaman a los coyotes en México— también lo abandonó a su suerte, como a Jazmín Lema, José y Chelita. “Vieron que ya no jalaba y me dejaron solo. Estaba tan cansado que no vi por dónde se fueron y me perdí. Estuve casi tres días así, desvaneciéndome”, recuerda Jorge, quien se había preparado dos meses antes para poder cruzar. Hacía ejercicio a diario, había visto documentales y pensaba que podía lograrlo. Pero en el desierto no hay certezas. Las ampollas estallaban en sus pies, sus labios estaban resquebrajados por el sol y ya no había agua.

Se sentó bajo un árbol seco, resignado. “Me preguntaba si mi vida significaba algo, ¿sabe? Sentía que me iba de a poquito. Pensaba en mi hija, en cómo iban a encontrar mi cuerpo. No le puedo explicar, señorita, lo que se siente”, dice Jorge, quebrándose del otro lado de la pantalla.

A tres años de su viaje, aún hay secuelas que duelen. Piensa en Jazmín Lema, en José, en su pequeña, que es el espejo de más de 12 mil niños acompañados y no acompañados que salieron de Ecuador durante este año. “Nos enteramos de la muerte de la joven Jazmín y sepa que nos dolió a todos. Nosotros lloramos a nuestros muertos, a nuestros migrantes. Aunque nos quieran olvidar, nosotros no, aquí prendemos un altarcito para que vuelen alto”, dice Jorge, entre lágrimas, mientras su hija lo abraza.

A Jorge lo salvaron dos hermanos hondureños que lo ayudaron a cruzar. Pero no todos lo logran. Roberto Reséndiz, un residente de Baja California, es el vicepresidente de Armadillos Búsqueda y Rescate, un colectivo ciudadano que sale al desierto tres veces al mes para buscar a personas. “Queremos devolverle la dignidad a esas personas, ¿usted logra imaginar lo doloroso que es morir en la soledad? A algunos nunca los encuentran. Nosotros hemos encontrado a 60 personas vivas y a decenas de muertos. Para nosotros, es una alegría, un alivio saber que fueron repatriados a sus países”, dice Reséndiz. “Pero, ¿cuántos no pudieron sobrevivir?, ¿cuántos están desaparecidos?, ¿cuántos son amenazados bajo la usura para que vivan en el silencio?”, se pregunta Cristina Burneo, vocera del colectivo Corredores Migratorios. Hay que nombrarlos, contar sus historias, no dejarlos en el olvido.

La organización 1800 Migrante, que trabaja por los derechos de los migrantes ecuatorianos en el exterior, lleva el registro de más de dos docenas de personas desaparecidas solo en 2021. “Pero no es el número real. Nosotros publicamos las alertas cuando la familia nos permite, pero son menos del 30% de lo que en realidad es. Muchos nos piden ayuda, pero tienen temor de decirlo públicamente”, dice el abogado William Murillo, fundador de la institución, reclamando la falta de atención y de voluntad política del Estado para asumir sus obligaciones con los caminantes ecuatorianos.

§

Sus cabellos ondulados se juntan a los pequeños hilos negros de su bebé que se unen a los suyos, mientras lo carga entre sus brazos. Es un monumento al que llaman ‘Mujer Migrante’. Está en el centro de Biblián. Cada vez que alguien debe viajar, tomar un bus o caminar hacia su escuela, la observa, la mira.

A veces, aunque ya la conocen, le toman una fotografía. La mujer migrante también es Jazmín Lema. Es ella con su pelo de olas suaves, con esas manos que podrían sostener al mundo contenido en la mirada de Chelita.

Biblián es un cantón habitado mayoritariamente por mujeres —el 61% lo son, según el INEC— la historia de Jazmín Lema ha abierto un debate sobre la violencia de género, impulsado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En esa zona, dividida en cinco parroquias —disputadas por seis pandillas delictivas con 640 integrantes— se lucha por sobrevivir.

![]()